EL PELUQUERO FRANCÉS

Novela de GUIDO RODRÍGUEZ ALCALÁ

(PRIMER PREMIO DE NOVELA LIDIA GUANES 2008)

HOLDING DE RADIO /

ATENEO CULTURAL LIDIA GUANES

y Editorial SERVILIBRO,

Asunción-Paraguay, 2008

**/**

I PREMIO DE NOVELA LIDIA GUANES 2008: El 27 de agosto de 2008, en Asunción (Paraguay), quedó adjudicado el l Premio de Novela Inédita Lidia Guanes, organizado por el Ateneo Lidia Guanes, el Holding de Radio y la Editorial Servilibro.

Como representantes de las entidades organizadoras, estuvieron presentes en el acto, realizado ante la escribana pública Ana Manuela González Ramos, Gloria Giménez Guanes y Eduardo Aznar por el Ateneo Cultural Lidia Guanes; Lidia Rubín por el Holding de Radio y Vidalia Sánchez por Servilibro. Gloria Giménez inició el acto manifestando que la realización del concurso responde al propósito de promover la difusión de la novela y destacar la labor de los creadores en lengua castellana.

El jurado estuvo integrado por los escritores paraguayos Osvaldo González Real y Alcibíades González Delvalle (presentes en el acto), y la escritora residente en España Carmen Posadas, quien hizo llegar su fallo por correo electrónico. Por unanimidad, el jurado concedió el primer premio a la novela El peluquero francés, presentada con el seudónimo de Hernando de Soto. Al abrir la escribana el sobre cerrado, se constató que el autor era Guido Rodríguez Alcalá. El jurado decidió distinguir a la novela por el manejo impecable del idioma y la habilidad para recrear una época de la historia paraguaya cuyo interés transciende los límites nacionales.

**/**

En 1855 llegó al Paraguay Elisa Alicia Lynch, con veinte años y un niño de tres meses en brazos. El padre era el general Francisco Solano López, hijo del Presidente del país y futuro Presidente. Elisa, una bella irlandesa que había conocido la libertad de París, donde conoció a su general, pronto advirtió que corría el riesgo de quedar completamente sometida al poder de la dinastía de los López. En su lucha por conservar la libertad, encontró un amigo y aliado en el peluquero francés Jules Berny, su viejo amigo de París, quien llegó al Paraguay con la esperanza de hacer la América. Por su parte, Berny necesitará la ayuda de Elisa para huir al extranjero con Francisca Garmendia, una valiente joven que rechaza los requiebros del donjuanesco general López. Esta novela histórica, al analizar las pasiones de los personajes, describe también la vida política y social del Paraguay de mediados del siglo XIX.

**/**

CONTENIDO:

· LLEGADA

· UNA VIEJA CONOCIDA

· UN CURIOSO VECINO

· ALUMNAS DISTINGUIDAS

· TRABAJOS DE CONTABILIDAD

· VIAJE RÍO ABAJO

· LA DAMA DUENDE

· UNA PROPUESTA ESPECIAL

· DESPECHO Y CELOS

· CAMBIO DEL SISTEMA

· CONGRESO ORDINARIO

· NUEVO PRESIDENTE

· BUENOS AIRES DE NUEVO

· ACLAMADO EN BUENOS AIRES

· REGRESO

1

LLEGADA

Mis ojos vuelven a la insufrible claridad de la bahía bajo el sol. Luego la luz se convierte en su memoria, en las claridades fugitivas detrás de los párpados, al pasar del encandilamiento del cielo abierto a la penumbra del galpón de la Aduana, una aglomeración de pordioseros y funcionarios no menos pedigüeños. Uno exigía un sello aquí, otro daba una orden allá, un tercero buscando -simulando buscar- enfermedades en los recién llegados, les exigía abrir la boca; cualquiera hallaba falta en los papeles, y todo con la intención de ganarse algunos reales complementarios de sus míseros salarios. Al forastero le recitaban, artículo por artículo, el reglamento policial. Queda prohibido hablar de la política de las Provincias de Abajo, por no importarnos lo que por allí pasa. Queda prohibido andar del bracero por las calles de la capital. No se podrá asistir a ningún baile o diversión sin una licencia previa de la policía. Toda vez que se pase frente a un centinela colocado en cualquier punto del territorio, se le saludará con respeto, porque las armas que empuña representan las armas de la República. No se podrá entrar o salir de la capital sin una licencia de la policía, etc.

Después de haberse leído el reglamento, dos gendarmes se apoderaron del presunto portador de una máquina infernal; tiempo y sufrimiento le llevó al pobre compañero de viaje explicar el propósito del artefacto desconocido. Yo me esperaba un tratamiento semejante, pues en mi equipaje llevaba otro objeto extraño y, para decir verdad, más ofensivo que una inocente cámara fotográfica; válido incluso para atentar desde la distancia contra la vida de algún magnate local. Cargaba con él porque me había comprometido a entregarlo al general López, pero entre el general López y yo se interponían los subordinados, que podían hacerme ver las de Caín antes de llegarse a la entrega. En aquel momento apareció, como un ángel feo, un hombre de mala catadura y buenas intenciones, un sargento con órdenes de protegerme y conducirme por entre los vericuetos burocráticos. Vengo a llevarlo a la casa para usted, etc. Yo entendía a medias su discurso a medias en lengua indígena; los servidores del Gobierno entendían la otra mitad. Aquel fue el sésamo ábrete para franquear la de otro modo infranqueable barrera burocrática, a través de cuyos círculos infernales me condujo el baquiano. De la Aduana a las calles caldeadas por el sol de la siesta (¿cómo sería el verano, si noviembre era así?), y atronada por la música de varias orquestas militares que atacaban las notas musicales como al enemigo. Había mucha gente; nadie dejaba de mirarme desde las esquinas, desde las ventanas, desde los zaguanes, desde los árboles donde se arracimaban los curiosos de ver mejor los preparativos en la Plaza de Gobierno, la antigua Plaza de Armas española encuadrada por los cuarteles, la Catedral, la Casa de Gobierno y el Cabildo, y donde se aprestaba lo necesario para la corrida de toros, el juego de la sortija y el baile popular. Pasado el cuartel de la Policía, me llamó la atención un edificio sorprendente con el piso inferior pintado como imitación de mármol, con dos puertas y doce ventanas; el superior, sostenido por quince pilares rojos con capiteles egipcios (en rigor un cobertizo levantado para darle mayor tamaño al inmueble) tenía barandas verdes sobre la calle y una pared dorada al fondo; para indignación del propietario, los periódicos bonaerenses lo llamaban palacio de un jefe africano. Desde una ventana, una mujer de aspecto campechano arrojaba monedas a una multitud que vitoreaba al dueño de la casa egipcia o africana, según como quisiera vérsela. El malencarado me permitió pasar por en medio de la gente; viendo cómo se abría camino en aquella mar humana, admiré su capacidad para hacerse respetar por el populacho. Llegados a la casa, el conductor me entregó la llave y, con cierta gestualidad de guiñol, comenzó a mostrarme las habitaciones. Para hablar poco o nada, era un perfecto hotelero, si bien me resultaba sorprendente verlo usar una llave o abrir un armario, pues no podía representármelo sino arrojando las boleadoras, aunque resultara injusta esa descalificación de quien me había prestado buenos servicios y, con una perfecta discreción, se retiró tan pronto como le fue posible, dejándome en libertad de ocupar la gran cama de madera tallada, donde caí rendido, exhausto por el viaje comenzado en el puerto de Burdeos y casi terminado catastróficamente frente al de Buenos Aires, que de puerto tiene solamente el nombre, pues ningún abrigo ofrece contra los vientos huracanados capaces de llevarse mar adentro las embarcaciones fondeadas a millas del muelle a causa de la poma profundidad de la rada. Desde Buenos Aires, varios días sobre las aguas terrosas del Paraná, río de curso cambiante donde son frecuentes las varaduras e inevitables los ataques de los insectos de todas las especies y maldades. (Un compañero de viaje, después de una noche especialmente dura, dijo haber recogido media libra de aquellas alimañas en un pañuelo.) Ya en la cama, sentía que algunas sabandijas me habían acompañado hasta el dormitorio, pero preferí dormir a combatirlas.

Me despertaron unos golpes a la puerta. Abrí para encontrarme, tieso como una estatua, al malencarado de la siesta. Con gesto militar, el sargento extendió el brazo para entregarme la nota y quedó en posición de firme mientras yo la leía con dificultad, pues ya había anochecido (¿cuántas horas dormí?). Invitación al teatro. El sargento debía acompañarme. La invitación era buena noticia, pues significaba una distinción, y era mala, pues no me dejaba tiempo para cenar. Olvidando o tratando de olvidar lo segundo, volvía al dormitorio para vestirme cuando escuché el ruido de unos pasos. Sí, alguien caminaba en el patio. ¿Alguien? Sólo distinguí una forma blanca y, como las impresiones del viaje habían afectado mi sensibilidad y me sentía con unas décimas de fiebre, no pude evitar el escalofrío.

Por instinto así una mano del mortero (todas las casas del pueblo tienen su mortero para moler maíz), un arma formidable contra un ladrón e inútil contra un ser sobrenatural. Desistí de los golpes y logré pronunciar algunas frases en un pobre intento de diálogo con la criatura, extraordinaria como criatura de nuestro mundo o de cualquier otro, que se desplazó como sin tocar el suelo hacia las habitaciones del fondo del patio (las destinadas a los esclavos) y se perdió en el aire o en la oscuridad. ¿Desapareció? De nuevo sonaban pasos, pero en el zaguán; nuevo sobresalto.

Fue un alivio reconocer en aquellos otros pasos los del malencarado sargento, quien repetía con voz destemplada, ¡es tarde! La expresión del hombre decía no me muevo de aquí basta que usted me acompañe, órdenes son órdenes; no podía despedirlo ni quería tenerlo de testigo para ningún tipo de encuentro, ni espiritual ni carnal.

Mientras salíamos, involuntariamente recordé la fábula del rey visitado por una criatura terrible, al amanecer transformada en mujer bellísima. ¿No podía depararme una transformación similar aquel encuentro? Lo insólito de la situación me predisponía a las suposiciones fantásticas, mientras el buen sentido decía que la intrusa se había equivocado de casa; sólo en las novelas una joven pierde la cabeza por un desconocido como yo, llegado a la ciudad unas pocas horas atrás. Aun disponiendo del más eficaz filtro de amor, la pinta de mi acompañante hubiera desvirtuado sus efectos mágicos sobre una princesa encantada o mujer de cierta condición, para no perder el buen sentido (por otra parte -pude notarlo- el malencarado tenía un especial ascendiente entre las damas del puerto).

Siguiendo la calle de la Asunción (mi casa quedaba frente al costado sur de la Catedral), podíamos llegar al Teatro Nacional. Sin embargo, en la esquina de Independencia Nacional (a pasos de mi casa), el acompañante me tomó del brazo para hacerme girar a la izquierda, para no pasar por delante del caserón egipcio, domicilio del Supremo, cuya presencia todos trataban de evitar por prudencia, por tradición y por cumplir el reglamento policial, que prohibía pasar por delante, porque en él residía la Autoridad.

Por Independencia Nacional llegamos hasta la calle del Sol, donde enterramos los pies en un montículo de mortero. Don Vicente, dijo el guía. Entendí la casa de don Vicente, señor de suficiente influencia como para levantarla al lado de la residencia del Supremo, privilegio que le concedía el privilegio adicional de ocupar la calle con los materiales de construcción. ¿Podía asistir a la función de gala con los zapatos en tal estado? Nadie ha de notar, dijo el guía, como adivinando mi reticencia a proseguir camino hacia el recién concluido Teatro Nacional, todavía con olor a pintura fresca.

Esa imitación de ópera europea, por imitación me hacía sentir seguro; en su piso de tierra apisonada no desentonaban mis zapatos sucios. Por europea, me hacía sentir necesario; aquellos hijos pródigos de la vieja España necesitaban de la civilización de Europa, una modalidad de vida y pensamiento detenida por la barrera infranqueable de los Pirineos. Un mal teatro era el comienzo del teatro, y con él, de todo lo necesario para una auténtica función de gala, donde mi asistencia podía ser muy útil, por no decir indispensable.

El pueblo, sin cabida física ni legal en el teatro, llenaba las calles circundantes y aguardaba, fascinado, como si le hubieran cedido todos los palcos. Lo sacó de su ensoñación (si la había) la enérgica intervención de la guardia, que se valió de la culata de los fusiles para abrir paso a la carroza del Primer Presidente constitucional de la Nación -mérito debido a que los antecesores habían sido dictadores, cónsules, triunviros o vocales-. La portezuela del vehículo se abrió y su principal ocupante sopesó las dificultades del descenso antes de poner un pie en el estribo y apoyarse en los hombros de los granaderos para aterrizar. Una aclamación saludó su llegada, mientras los soldados presentaban armas y la orquesta iniciaba los acordes del himno a San Carlos, compuesto especialmente para aquella festividad del 4 de noviembre. 4 de noviembre de 1855, para ser más preciso, onomástico de Su Excelencia, por cuya salud hubo Te Deum; en cuyo homenaje se dispararon salvas de artillería, mientras el pueblo participaba en las fiestas comenzadas el día anterior en todo el país, y prolongadas hasta el día siguiente. (Al día siguiente, tuve ocasión de presenciar el curioso juego de la sortija: al galope, los participantes trataban de ensartar en la punta de una lanza el anillo suspendido de un poste mediante un hilo.)

¿Cuántos años cumplía? Sesenta y tres, me respondieron con suficiencia, perdonando la ignorancia por tratarse de un extranjero, pues todo hijo del país tenía la obligación moral de saber la edad de Su Excelencia, así como de callar que aparentaba muchos años más. Los exiliados eran menos respetuosos: lo llamaban el hombre de las blancas bragas por las bragas o calzones de raso blanco al viejo estilo español con que Su Excelencia se hacía ver en público. A veces los panfletos cruzaban la frontera y llegaban a mano del criticado, quien cambió de traje sin terminar por eso con las burlas, por lo demás inofensivas. Indumentaria aparte, al hombre mal vestido se le reconocía el mérito de haber conservado el orden, mientras los demás países americanos eran pasto de la anarquía más desenfrenada.

El Presidente me dirigió una mirada benevolente; no me conocía, pero se me había puesto cerca del Mayor de Plaza, como a un invitado importante y quería conocerme o confirmarlo que ya le habían dicho sobre mí -todo extranjero era una novedad-. De la carroza familiar descendió la mujer a quien al mediodía había visto arrojar monedas al pueblo. Si ella tenía cuarenta años, no los mostraban sus cabellos renegridos, vivo contraste con la blancura de su piel. Se veía pequeña y segura al lado de su corpulento marido; su vestido discreto y bastante a la moda también la distinguía de la elegancia colonial del hombre. Las dos hijas habían heredado los rasgos españoles de la madre, no los indígenas del padre. Por un instante todos permanecieron inmóviles, y yo pensé en un retrato de familia. Una fotografía. Pero Su Excelencia detestaba las fotografías, quizás con razón, porque la veracidad de la imagen podía mostrarlo como un hombre común, e incluso de manera aún menos favorecedora a causa de su excesiva obesidad; de su frente estrecha y mandíbulas de buldog (diversión de las caricaturas de Buenos Aires). Sin esa prueba material, él seguía siendo un hombre sin límites físicos. ¿Quién lo había visto? Cuando pasaba en su carroza, era de rigor que todos se le descubriesen; algunos se arrodillaban y unían las manos en actitud de oración, todos inclinaban la cabeza como al paso del emperador del Japón en el Japón. ¿Quién se atrevería a describirlo como viejo o enfermo? No existían retratos, como no los había del Dictador Supremo, cuya presencia en las calles obligaba a todos a retirarse y cerrar las puertas y ventanas. A diferencia del predecesor, don Carlos no era cruel ni tampoco necesitaba serlo, pues había recibido un país educado en la obediencia y se proponía conservarlo así, sin incurrir en los excesos innecesarios del Finado, porque no tenía ninguna afición a la sangre como el misántropo Francia, quien hizo matar a palos al muchacho que tuvo la desgracia de cruzársele en uno de sus paseos por la ciudad.

La función se inició, siguiendo el programa, con la sinfonía a toda orquesta compuesta para la ocasión por un músico francés no desprovisto de talento, como la generalidad de los franceses residentes en el país. Después apareció en el escenario un hombre de acento español; de hecho, era español y llegó a ser mi buen amigo, una vez superado su resentimiento español hacia lo francés, expresado en comentarios muy tontos, como aquel de que los dramaturgos franceses habían corrompido el gusto del público y rebajado la moral. Don Ildefonso Bermejo era maestro de escuela y director de teatro; la representación de aquella noche era producto de sus esfuerzos, y por eso se permitió exagerar declamando que la inauguración del Primer Coliseo Nacional (nombre oficial de aquella construcción de adobe), marcaba el inicio de una era de gloria para las letras nacionales, etc. Le sucedió en el escenario un niño de unos diez años, quien leyó con bastante dificultad el discurso publicado después en el periódico de Bermejo:

Señor Presidente. Deseábamos un día en que poder atestiguar nuestro reconocimiento de una manera solemne, y nos ha parecido el de San Carlos el más oportuno para verificarlo convenientemente. El aniversario de San Carlos nos trae a la memoria dulces y lisonjeros recuerdos. Es el momento en que damos libre expansión a nuestros corazones, para atestiguar nuestro reconocimiento a la insigne persona que tan desinteresadamente ha tomado a su cargo la ímproba tarea del cuidado de nuestro porvenir. Llegad, compañeros, allí está la insigne individualidad que con mano paternal nos acoge, porque quiere que seamos dignos ciudadanos. Elevemos de consuno nuestros votos al cielo para que, como hasta aquí, continúe siendo nuestra aurora salvadora y el origen de nuestra dicha futura.

En homenaje a la insigne persona, el niño prorrumpió en un hurra, coreado por todos, incluso las damas, como marinos ingleses. Prefiero omitir las expresiones del más absoluto servilismo al hombre del cumpleaños. Sin embargo, ¡cómo quisiera estar de nuevo en aquel galpón iluminado con lámparas de aceite y damas ataviadas con aros descomunales, digno adorno de un pirata del Caribe! No idealizo el pasado, sólo extraño lo perdido con él.

No estuvo mal la representación de El Valle de Andorra, aplaudida por todos, aunque todos tuvieran la atención dirigida hacia una suerte de representación paralela: una mujer distinguida por su porte y traje europeos, por su no sé qué de arrogante, y por el hecho de ocupar sola una luneta, cuando todas las de su sexo estaban acompañadas y custodiadas. Las flores rojas me recordaban a la dama de las camelias, si bien la infractora unía a lo provocativo del atuendo un toque de recato. Digamos una Margarita Gautier casada. Una Gautier auténtica hubiera resultado tan fuera de lugar como un tapir en la avenida de los Campos Elíseos. Casada, sí, ella estaba casada o en una situación similar. ¿Cómo se distingue una soltera de una casada? Con el conocimiento profundo de las mujeres; al amateur no se le pueden dar reglas. Lo digo sin presunción, porque el mío es, ¡hélas!, un conocimiento de carácter predominantemente teórico; proviene de confidencias antes que de experiencias. Agregaré que el aire de casada no lo da tanto el vínculo matrimonial como la posición social y ésta, la nueva posición, era lo notorio en aquella dama de las camelias.

La Margarita trasplantada me echó un vistazo; lo comprendí como entendido. Ella se preguntaba quién era yo. Me reconocía como extranjero, mas no del tipo habitual, pues tipos sólo podía haber dos. Por un lado, el de los ingenieros, médicos, químicos, oficiales de marina, profesores de música y de dibujo; por el otro, el de los artesanos y manobres del astillero, arsenal y otros trabajos públicos (estos últimos por lo general ingleses, vale decir devotos y borrachos los fines de semana). Yo no encajaba en ninguno de los dos grupos, pues mi elegancia resultaba excesiva para un obrero y no tenía el tipo de ingeniero. ¿Nos habíamos conocido? Ella sabía que sí (¿no me he dicho entendido en mujeres?) y trataba de precisar cuándo, cosa algo difícil para una persona un poco miope e incapaz de aceptar una limitación física o mental.

Terminado el acto, la naturaleza me llevó al lugar que llaman excusado, nombre escrito sobre la puerta en su equivalente francés, idioma favorito de quienes lo desconocen, sobre todo en América, donde se lo asocia con la distinción y la perversión, dos características cautivantes.

"No se puede", me explicó mi omnipresente malencarado. "Haga como todo el mundo", me dijo un hombre, que uniendo la palabra al ejemplo me condujo al patio, donde varios árboles hacían las veces de servicio para los caballeros, porque las damas habían monopolizado los vestuarios para cambiarse de ropa para asistir al baile, creando así un serio problema logístico, pues la capacidad del teatro era limitada, y se vio excedida con la llegada del regimiento de esclavas y modistas, que aportaban los trajes de gala y la ayuda necesaria para ponérselos.

Aquella escena pintoresca del traspatio del Teatro Nacional, inconcebible en un teatro francés, no terminaba de asombrarme. El Ministro de Hacienda usaba como percha de su sombrero la rama del árbol contra el que se aliviaba mientras con-versaba con el presidente del Tribunal de Apelaciones. Los jueces, los mismos que ofrecían el baile en homenaje al Jefe del Ejecutivo (y de los demás poderes del Estado), se comportaban de la manera más inconveniente, echando bromas cuyo sentido literal se me escapaba y sin embargo comprendía. ¿Se toma-rían las mismas libertades las damas en el vestuario? No me hubiera sorprendido; en el país subsistía la naturalidad (por llamarle así) de sus aborígenes: en la bahía del puerto, a poca distancia de la Aduana, a la vista de todo el mundo, que no parecía notarlo (exceptuando los extranjeros) hombres y mujeres se bañaban en traje de Adán y Eva. ¿Y qué decir de esas mujeres fumando esos enormes cigarros? Algunas enseñaban a fumar a sus hijos de corta edad; otras los amamantaban en público. Quitada la inocencia, era el paraíso terrenal.

Hubo una agitación cuando una nueva sombra se agregó al grupo. Era el general López, reconocido a pesar de su discreción, pues se ocultó en el lugar más apartado del patio; por lo visto, durante su estadía en Europa, él había aprendido algo del pudor propio de la convivencia civilizada. Ya en condiciones más decorosas, volví a encontrármelo en la sala de baile, que era la misma sala del teatro después de haberse retirado las sillas y humedecido el piso precario por una multitud de esclavos endomingados, descalzos y provistos de baldes de agua, para evitar el polvo y permitirse la entrada de las damas con sus nuevos trajes, mientras los músicos de la orquesta afinaban sus instrumentos sentados en el suelo y un segundo ejército de esclavos preparaba el sitial de honor. Confuso por el ajetreo y temeroso de faltar a alguna regla de la sencilla y complicada cortesía local, buscaba un lugar donde acomodarme cuando, en tono sumamente cortés, el general López me dijo:

"Monsieur Berny, estoy muy contento de verlo aquí. Sé que debió hacer un esfuerzo para venir a la fiesta antes de haber desempacado. ¿Fue muy duro el viaje?".

"Aparte de una tormenta frente a Buenos Aires...". "Bien. Entonces me habrá traído la encomienda". Asentí. "Me la entregará cuando pueda. No hay apuro". El tono decía más bien tengo prisa, estoy impaciente de hacer el experimento. "Mientras tanto, debe divertirse". A un gesto del general, alguien me colocó una copa en la mano. "Beba". No era posible contrariar a un hombre tan cortés y tan imperativo, cuyos modales obsequiosos disimulaban la ferocidad del tigre agazapado para saltar.

No sin elocuencia, aquel hombre jaguar relataba, a un grupo de jóvenes maravillados, la presentación de credenciales; el coche que lo había llevado por calles iluminadas como en pleno día hasta las Tullerías, donde habían encendido grandes fogatas porque hacía mucho frío (pausa para explicar que enero es frío en Francia) y porque el público quería ver las caras de los representantes extranjeros. A los embajadores los recibieron en tina sala más grande que todo el Teatro Nacional, después de haber caminado centenares de varas a través de otras salas igualmente extensas. Uno de los representantes confundió a un ayudante del Emperador con el Emperador. ¿Cómo no confundirse? ¿Todos con charreteras, espuelas de oro, botas nuevas! Los había de todos los colores: los secretarios de verde, los ordenanzas de azul, los chambelanes de rojo. ¿Bella la Emperatriz? Bellísima. Eugenia de Montijo. ¿Habla castellano? ¡Claro, si se llama Eugenia de Montijo!

Por momentos, el general López me pedía confirmar a sus oyentes lo imposible: las salas con espejos en las paredes. ¿Para vestirse? No. ¿Se rompían? No. ¿Por qué en una sala de baile? ¡Ah!, verán qué bien quedan cuando los pongamos en el Club Nacional. (La construcción del Club Nacional se había convertido en prioridad desde el regreso de Francia de la numerosa misión diplomática.) ¿La guerra de Crimea?, preguntó un niño de unos diez años llamado Juan Crisóstomo; tenía una mirada inteligente y había tomado parte en la representación teatral dirigida por el español. El general le acarició la cabeza paternalmente y respondió: aquí hay damas y podrían impresionarse con tanta sangre. Moriré sin saber si el general estuvo en Crimea, aunque dudo de que el Emperador le hubiera confiado varios batallones; todo el mundo se lo creía en Asunción a causa de la foto: el hombre de espaldas debía ser don Pancho; el otro, el Emperador en persona. Nunca he podido ver la foto y, de no haber reconocido en ella al Emperador de los franceses, me hubiera cuidado muy bien de decirlo.

"¡Madame!".

Margarita Gautier se acercaba.

"La señora", explicó el general para que todos lo oyeran y aceptaran, "ha venido para realizar inversiones de capital". Tratándose de una inglesa, lo de capitalista resultaba aceptable; todo se puede esperar de los ingleses, hasta una mujer capitalista y, si el general lo decía, era forzoso creerlo, aunque la capitalista se presentara en el atuendo de tina bailarina de la ópera. "Madame, este señor ha venido para poner su trabajo, su capacidad, al servicio de nuestro país". Esto también para que todos lo oyeran y aceptaran "Entonces puede ser muy útil". Había cierta ironía en la voz. "¿Cómo se ha decidido a venir hasta aquí?".

"Por intermedio del señor Laplace".

"¡Un hombre excelente nuestro cónsul en París! Ha hecho lo posible y lo imposible para estrechar nuestras relaciones con Francia. Por desgracia, entre los franceses llegados hace un tiempo existen cabezas duras, que nos han causado buenos disgustos, y que no ha de ser el caso con el señor Berny".

"Así espero", acotó madame con una dureza no percibida por los ingenuos contertulios.

La conversación terminó porque se acercaba un ujier gritando ¡con permiso! y al mismo tiempo empujando hombres y mujeres. Sonó una música y el Presidente marchó hacia su lugar de honor, el sillón dorado puesto sobre el estrado y bajo el dosel. Se veía contento (siempre está contento en su santo, me explicaron) pero su expresión cambió al reparar en la extranjera, sobresaltada en presencia del Supremo como una acusada en presencia del gran inquisidor; en ambos casos, la sospecha valía como prueba de hechicería o de mal comportamiento. Por suerte había quedado atrás la Edad Media, y la sospechada pudo retirarse del teatro sin, más castigo que la humillación.

El baile comenzó en seguida y yo me repetía aquel lugar común de que el mundo es pequeño, ¡cómo de pequeño será cuando se establezca el telégrafo intercontinental! También me dije París es grande, porque la fiesta aldeana me transportaba a los mejores momentos del Bal Mabille, donde había conocido a la temperamental Mousqueton, a la divina Pomaré, ella con su aire de madona conferido por la tisis; a la Mogador. La influencia de Mabille había difundido por todo el mundo esa música polaca prohibida un tiempo por indecente por la policía parisina: la polca. Naturalmente, debía enterrar en lo más profundo de la conciencia el recuerdo de las visitas de los diplomáticos paraguayos al Mabille y ciertos incidentes picarescos, como la botella arrojada a un agente de policía por la blanca mano de la dama encontrada de nuevo en el Teatro Nacional. Algo de aquello había transcendido, y por eso el Presidente Constitucional se había mostrado tan molesto al verla. Sin duda, Su Excelencia tenía un propósito civilizador: toleraba las mujeres desnudas en el puerto y en los ríos y arroyos del país; para la admisión en ciertos círculos, sin embargo, la conducta y los antecedentes debían ser otros. Yo estaba dispuesto a secundarlo en la tarea europeizadora enseñando a sus paisanas a vestirse, a quitarse esos enormes aros dignos de los piratas del Caribe y, ¡por Dios!, a no untarse los cabellos con grasa para darles brillo.

ENLACE RECOMENDADO:

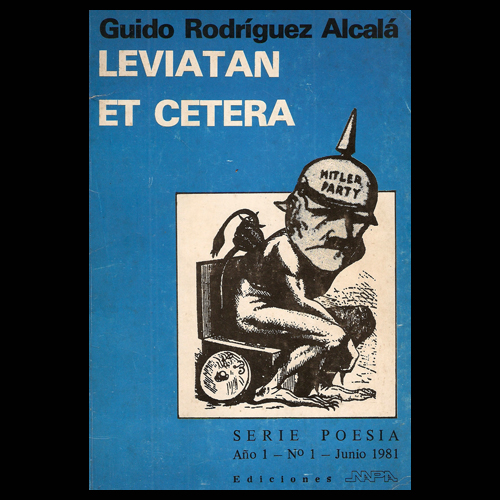

LEVIATAN ET CETERA

Poesías GUIDO RODRÍGUEZ ALCALÁ

Tapa: JULIO GONZÁLEZ

Ediciones NAPA

Serie Poesía – Nº 1 – Junio 1981

Hecho el depósito que marca la Ley

Impreso en Paraguay

EDITORA LITOCOLOR

Mayo 1981

Asunción – Paraguay (pp. 64)

Tapa: JULIO GONZÁLEZ

Ediciones NAPA

Serie Poesía – Nº 1 – Junio 1981

Hecho el depósito que marca la Ley

Impreso en Paraguay

EDITORA LITOCOLOR

Mayo 1981

Asunción – Paraguay (pp. 64)

No hay comentarios:

Publicar un comentario